在线股票配资公司

热点资讯

- 在线股票配资交流 巴黎奥运会内地奥运健儿代表团将访澳门

- 股票配资代理 血糖不稳,全身遭殃?专家教你如何精准调控,守护健康

- 专业的实盘配资平台 西北大环线旅游最佳时间,西北大环线9天旅游攻略不踩坑!

- 低息炒股配资公司 《星空》DLC“破碎空间”详情 新的强敌、50个新地点等等

- 炒股加杠杆是怎么操作的 生肖狗:十狗九苦,70年属狗人的暮年走向,54岁后何命?

- 配资买股票 新股消息 | B2B外贸金融平台XTransfer:拟今年进行E轮融资 对IPO持开放态度

- 股票配资公司怎么样 刚宣布:今年,入市!

- 股票配资知识网推荐 11月28日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3911,跌1.01%

- 证券的杠杆 【ESG动态】ST亚联(002316.SZ)华证指数ESG最新评级CCC,行业排名第25

- 股票t+0平台交易 2025年2月28日全国主要批发市场豇豆价格行情

- 发布日期:2025-02-14 23:54 点击次数:78

前言哪个配资炒股平台好

提起朱元璋,你最先会想到什么?是“和尚皇帝”平民天子的形象?亦或是“杀伐果断”最具杀气的帝王?

的确,从一个草根一步步攀登至帝王的宝座,朱元璋的传奇一生,至今为人津津乐道。

然而,他的传奇不仅仅局限于生前,就连死后也依旧充满“传奇”色彩,翻开《明史》,我们便能从中窥探一二。

朱元璋下葬时的“迷魂阵”

关于朱元璋具体的死亡时间,一种说法是在闰五月初五,一种说法是在闰五月初九等。

之所以会形成这样的局面,很大程度上是因为《明史》中的相关记载颇为含混,仅仅指出朱元璋逝于闰五月,而在下葬时间上,描述却异常清晰。

那么,为何关于去世时间的记载会如此模糊呢?这一切与朱允炆有着千丝万缕的联系。

据《明皇大政记》、《明书》等史书记载,朱元璋驾崩后,朱允炆迅速操办了葬礼,这一举动引得朱棣十分恼火,愤怒地向朱允炆讨要说法。

按理说,朱允炆作为一位极其重视礼制的人,不太可能做出如此草率的决定,那么他为何会这么做呢?

实际上,朱允炆是从两点考虑的:一是朱元璋的遗嘱。史书上称,这是朱元璋自己挑选的时间,他担心自己死后会出会生什么变故;

二是天气因素。朱元璋定都在南京,而他去世时,已经是夏天了,如若再耽搁下去,保不齐尸体都发臭了。

也有人推测,朱允炆之所以急于下葬,还有一个重要原因,那就是“迫不及待地想要登基”。

毕竟国不可一日无君,在朱元璋咽气的那一刻,朱允炆或许就已经开始筹谋登基之事了。

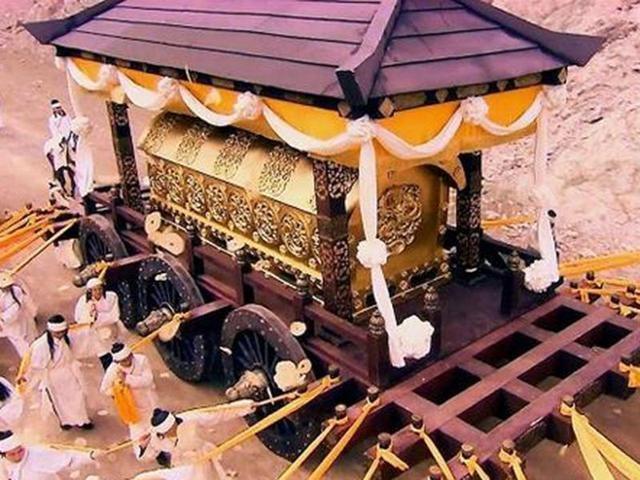

据传,朱元璋在下葬时,还发生了一件怪事,那就是南京的十三个城门同时出殡,上演了一场令人眼花缭乱的“迷魂阵”。

这一说法在民间广为流传,不过,大多数人对此保持怀疑的态度。毕竟朱元璋早已选好了自己死后的归宿,谁人不知?

倘若再去摆个“迷魂阵”,岂不是多此一举?不过,史书中确实有相关记载,称“而发引,各门下葬”。

而关于朱元璋的下葬过程,远不止这些,其中还有许多令人毛骨悚然的细节。

“人殉”制度

历朝历代,皇帝死后,后宫那三千佳丽该何去何从?她们又会被如何对待呢?在不同的朝代,妃嫔们的结局也不尽相同。

皇帝死后,妃嫔们若是没有子嗣,无外乎是两种结局:一是打入冷宫或者被迫出家,二是殉葬。

若是育有子嗣,那一切都好说。俗话说“母凭子贵”,这在中国古代十分适用:

儿子争气,自己则能搬去儿子的府邸;即便是儿子资历平平、发展平平,那也没有所谓,至少免于“人殉”,安稳度过一生是没有问题的。

倘若皇帝遭遇被推翻、篡位,亦或是灭国,那妃子的命运基本也就是死路一条,善终的只是少数。

在中国古代,“人殉”制度十分流行,明代虽已进入了封建社会的晚期,但“殉葬”制度仍旧存在。

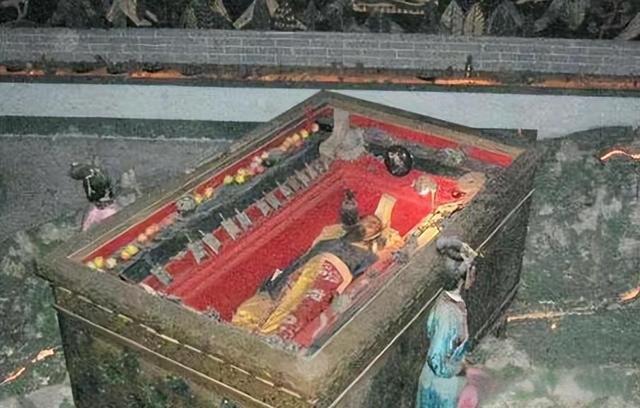

据史料记载,明太祖朱元璋死后,也沿用了这一制度。据统计,陪着他进入“极乐世界”的妃嫔共有46人之多。

除此之外,还有十多位宫女也需陪葬,好让自己在“另一个世界”继续享受,他也是明朝中,殉葬人数最多之人。

按理说,朱元璋是草根出身,最是能切身地体会到底层人民的困苦,也明白“人殉”制度的残忍。

那么,他为何还要坚持“人殉”呢?

一种说法是,朱元璋身处在那个封建时代,思想并未转变,多少是有些迷信的,认为“灵魂仍存于世”,因此才会让妃嫔“殉葬”;

另一种说法是,为了稳固江山。有一个说法流传已久,那就是“红颜祸水”,朱元璋就认为美人会误国。

他不希望自己死后,后宫中仍留有自己的这些妃嫔,认为后宫中的妃嫔们会搅乱朝纲,这对新即位的皇帝来说,也是一件颇为头疼之事。

既然如此,何不将她们统统“打包带走”,跟着自己去“极乐世界”的好?

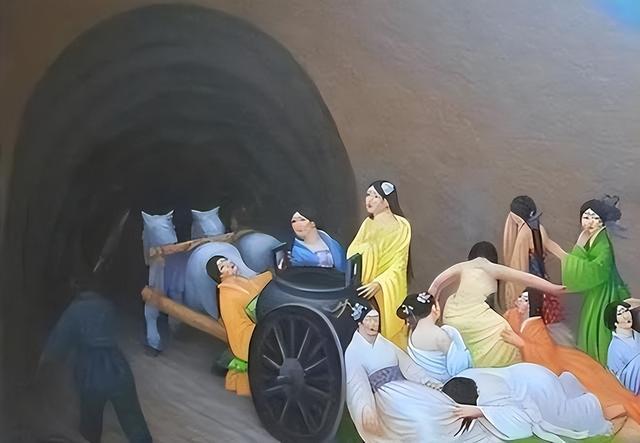

据史料记载,这些妃嫔们“殉葬”的场景十分残忍:事先,侍臣们会将其哄骗至一处庭院内。

为了降低她们的疑虑,会先让大家在宴会上极尽玩乐,待宴席过后,侍臣们就会将其引入到一个殿堂内。

此时,妃嫔们还沉浸在方才的兴致当中,谁也不会想到这竟是自己最后的“断头饭”。

当妃嫔们抵达殿堂内,看清里面的摆设后,众人这才发应过来,这分明是要她们的命!

妃嫔们的脸上,无不惊恐、悲痛。原来,殿梁之上早已系好了一根根的绳套,对应着的,是一张张的木床。

众人面面相觑,她们想要逃,可又哪能逃的掉呢?现在的她们,与那待宰的羔羊无异。

长期处于后宫手无缚鸡之力的弱女子,又怎会是那是侍卫的对手?谁又敢说一个“不”字呢?

最终,这些年轻貌美的妃子,死在了这一“人殉”制度当中,成为了皇家的陪葬品。

除了这种最常见的“缢刑”之外,“人殉”制度还包括毒杀和活埋等方式:

一:“毒酒”。侍臣会在餐食或者酒水中下毒,一般情况下,这种毒药的药性十分强烈,妃嫔们饮下后不久便会毒发身亡。

到这还没完,为了保持其青春貌美的容颜,会在她们晕死过后,在她们的身体里注入水银。

二:“活埋”。这种方式与“缢刑”相比有过之而无不及,妃嫔们会被事先捆住手脚,再将其全部赶至陵墓中,直接活埋。

这种无可奈何,眼睁睁看着自己的生命一点点流逝的死法,简直令人发指。

“人殉”这一制度的存在,无疑是对人权的亵渎,也是的一种上位者对弱势群体的极大压迫和摧残。

“始作俑者,其无后乎?”

在中国古代历史中,“人殉”制度反反复复,出现了多次的重启——废止——再重启——再废止。

这一个“殉葬”习俗,最早可追溯至原始社会,人们在去世后,便会把生前的物件儿与逝者埋葬在一起。

随着社会的演进,到了奴隶社会,奴隶就成为了新的“物件”,“奴隶殉葬”也就发展了起来。

再往后,阶级社会中,陪葬的“物件”又有了上新,那便是女性,女性也成为了殉葬者中,占比最多的。

尽管“人殉”制度在公元前384年曾被正式下令废止,但秦始皇在统一六国后,却又将这一制度死灰复燃。

在《史记·秦始皇本纪》中,记载了这样一段文字:

“二世曰:‘后宫非有子者,出焉不宜。’皆令从死,死者甚多。”

从这段文字不难看出,当时后宫中的妃嫔,不论生育与否,皆逃不过“殉葬”的悲惨命运。

在中国古代历史上,“人殉”最多的帝王,就是秦始皇嬴政,除此之外,就是成吉思汗。

据记载,成吉思汗死后就有大量的“人殉”,就连护送灵柩的人、马,最终也都成为了“陪葬品”。

一直到汉代以后,这种“人殉” 的强制殉葬制度才被逐渐被摒弃,基本已不复存在。

尽管那时的皇帝仍旧有大量的金银财宝为陪葬,但好歹妃嫔、宫女等免于了一死。

有的皇帝甚至留下遗诏,表示凡是无子妃嫔、宫女者,皆可放行出宫,相比而言,也算人道。

在此期间,又出现了以陶俑或者是木偶来代替殉葬的方式——“俑殉”,也就是我们大众所熟知的陶俑。

从“人殉”变为了“俑殉”何尝不是一种由野蛮到文明的进步呢?而孔子对这种丧葬制度的观点是:

“始作俑者,其无后乎?”

“始作俑者”不难理解,意为第一人;“其无后乎”直译过来就是:没有后代。

如果就直译而言,好似孔子对“陶俑”十分愤恨,咒做陶俑之人断子绝孙之意。

那么,事实果真如此吗?实则不然。

孔子我们大家都很了解,他一贯主张的是“仁”,何为“仁”?“仁”包含了多个方面,有尊重、仁慈、真诚、宽容等意。

孔子的意思为,提出以“俑殉”之人,是第一人。中国有句俗语,枪打出头鸟,而这第一人,自然会冒着极大的风险。

毕竟,这一封建制度流传多年,一时间是难以纠正人们的想法的,此举势必会遭到人们的反对,以及高位者的打压。

更有甚者,还会连累家人,而那第一人,可能无后,也就无所畏惧,这才有了那句“其无后乎”。

当然,不管是“人殉”还是“俑殉”,孔子认为都不应该存在,也不应该发生。

那些高位者,想当然地以为死亡并不是终点,死亡只是人生的一个分界点;

不论是生是死,都要享受,都要得到应有的尊贵,这不过是一种愚昧无知的想法罢了。

“人殉”制度的再度重启,是在明朝,也就是明太祖朱元璋首开的恶例。在《李朝实录》中,有关于明成祖朱棣的妃嫔们从殉的记载:

说是在那30多位殉葬的妃子中,有两位是朝鲜进献的女子,她们在得知自己要被“人殉”后,拼命跪地磕头祈求放自己回国。

结果可想而知,两名朝鲜女子也与其他妃嫔一样,成为了“殉葬品”。

朱祁镇上位后,“人殉”再一次被废止,当然也没有真正地绝迹,清朝时又被启用,且非常盛行。

当时不论是皇宫还是民间,“人殉” 现象都屡见不鲜,直到康熙皇帝下诏,废除“人殉”后,这一制度才彻底退出历史舞台。

结语

回望历史,从原始社会的简单陪葬,到奴隶社会的奴隶殉葬,再到阶级社会中女性成为殉葬者的主流,“人殉”制度一步步发展到了令人发指的地步。

那些高高在上的帝王们,为了满足自己的私欲和虚荣心,不惜以无辜者的生命为代价。

“人殉”制度,是中国古代历史上肆虐的残酷习俗,是对人权的极大亵渎,也是权势者对弱势群体的压迫和摧残。

参考资料

朱元璋下葬时的“迷魂阵”之谜-辛小山.科学大观园

朱元璋赐死的妃嫔后事- 考古迷.小康生活

中国古代殉葬制度变迁的可能诱因和发展启示- 俞宪忠. 天津社会科学

野蛮的殉葬史. 春秋战国网哪个配资炒股平台好